Ein Kauf, ein Schock und ein Plan

Als Dennis M. im April 2023 die Schlüssel zu seinem 200 m² großen Fachwerkhaus von 1890 entgegennimmt, liegt ein fünf Jahre alter bedarfsorientierter Energieausweis auf dem Tisch. Darin stehen 56 000 kWh Endenergie pro Jahr, das sind 280 kWh pro Quadratmeter. Ein kurzer Blick in den Farbbalken erklärt, 280 kWh/(m² a) bedeuten Effizienzklasse H – den dunkelroten Bereich am unteren Ende der Skala. Im Keller steht ein atmosphärischer Gaskessel Baujahr 1988; bedeutet ca. 70 % Jahreswirkungsgrad, mehr nicht. Die erste Gasabrechnung (Arbeitspreis 10 ct/kWh) folgt prompt: 5 600 € für die zurückliegende Heizperiode.

Dennis recherchiert: Ab 2026 muss jede neu eingebaute Heizung mindestens 65 % erneuerbare Energie liefern (§ 71 GEG). Spätestens dann stünde ohnehin ein kompletter Kesseltausch an. Statt sich per Sofortkommando in eine Großsanierung zu stürzen, entwirft er einen Zweistufenplan, der das Budget schont und die Arbeiten über zwei Jahre streckt.

Erste Etappe – Mineralwolle statt Formularmarathon

Dachdämmung als Wochenendprojekt

Noch im Mai schleppt Dennis 20 Rollen 240-mm-Mineralwolle auf die oberste Geschossdecke. Er legt eine Dampfbremse, passt die Matten zwischen die Balken, dichtet Fugen ab und verschraubt eine begehbare Spanplatte. Zwei Freunde helfen, nach zwei Tagen ist der Dachboden wieder leer und die oberste Geschossdecke gedämmt. Das Material kostet knapp 2 000 € und erreicht mit einem U-Wert von etwa 0,13 W/m²K das BEG-Niveau, würde theoretisch sogar 15 % Zuschuss bringen, wenn man dies über die BAFA als Einzelmaßnahme beantragen würde. Doch Dennis verzichtet bewusst auf den Antrag: Der Papieraufwand steht für ihn in keinem Verhältnis zu 300 € möglichem Zuschuss.

Was bringt das ganze?

Die DIN V 18599 setzt für Ein- und Zweifamilienhäuser 12 kWh Nutzenergie pro Quadratmeter und Jahr für Trinkwarmwasser an – bei 200 m² sind das 2 400 kWh. Mit 70 % Kesselwirkungsgrad gehen dafür 3 430 kWh Gas für die Warmwasserbereitung durch den Zähler. Übrig bleiben 52 570 kWh Endenergie für Raumheizung. Ein ungedämmtes Kehlbalkendach bzw. ein ungedämmter Dachboden verliert grob ein Zehntel seiner Heizenergie nach oben. Rechnet man diese zehn Prozent heraus, sinkt der Heizanteil auf 47 300 kWh. Zusammen mit den 3 430 kWh Warmwasser stehen jetzt 50 700 kWh auf dem Konto und nicht mehr 56 000. Der Endenergiekennwert fällt von 280 auf 254 kWh/(m² a) – formal immer noch Klasse H auf dem Energieausweis, aber direkt an der Grenze zur Klasse G. Das erste Ergebnis spürt man im Portemonnaie: Rund 520 € weniger Gas je Winter reichen aus, um den Dämmeinsatz in unter vier Jahren zu refinanzieren.

Komforteffekt sofort

Schon der folgende Herbst zeigt, dass die Temperatur im Dachgeschoss deutlich stabiler bleibt. Die offene Holztreppe zieht nicht mehr so stark, und der Estrich in den Schlafzimmern fühlt sich morgens wärmer an.

Zweite Etappe – der Sprung auf Pellets

Warum keine Wärmepumpe?

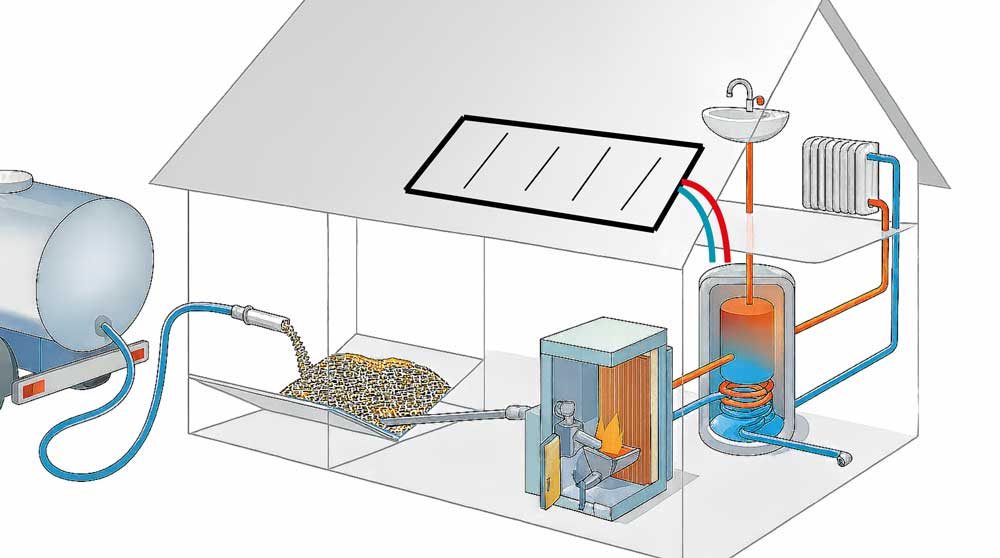

Dennis prüft zunächst die elektrische Variante mittels Wärmepumpe, doch das ungedämmte Sichtfachwerk ist nicht optimal für den Einsatz einer Wärmepumpe, da sie groß dimensioniert werden müßte und bei dem immer noch mäßigen Dämmzustand des Hauses bei schlechten Wirkungsgraden laufen würde. Ein Pelletkessel passt besser in das Ensemble, da die Vorlauftemperaturen zur Beheizung des Hauses immer noch hoch sind: Die Scheune liefert Lagerraum für Pellets und Pufferspeicher, an den auch die neue Solarthermieanlage auf dem Dach angeschlossen wird.

Angebot und Lastenberechnung

Die SHK-Firma ging vom verbliebenen Gasverbrauch nach der Dachbodendämmung aus: 50 730 kWh Endenergie pro Jahr (47 300 kWh für Raumwärme, 3 430 kWh für Warmwasser). Weil der alte Atmosphärenkessel nur rund 70 % seiner Brennstoffenergie in nutzbare Wärme verwandelt, entsprechen diese 50 730 kWh lediglich etwa 35 500 kWh tatsächlicher Nutzwärme. Genau diese Wärmemenge muss der neue Pelletkessel künftig liefern – allerdings mit deutlich höherem Wirkungsgrad. Teilt man die 35 500 kWh Nutzwärme durch die 90 % Effizienz des modernen Kessels, ergibt sich ein jährlicher Pelletbedarf von knapp 39 500 kWh Endenergie. Da lose Holzpellets im Mittel rund 4 800 kWh pro Tonne bereitstellen, braucht das Haus gut 8,2 t Brennstoff. Rechnet man mit dem DEPI-Index für Juni 2025 (302,45 € je Tonne, frei Haus), liegen die jährlichen Pelletkosten bei etwa 2 500 € – rund 2 600 € weniger als die auf Dämmniveau reduzierten, aber immer noch teuren Gaskosten.

Die SHK-Firma kalkuliert einen 20-kW-Kessel mit integriertem 300-Liter-Warmwasserteil, 1 000-Liter-Puffer, Vier-Tonnen-Gewebesilo für die Pellets, Saugfördersystem und Edelstahlschornstein. Der Paketpreis: 27 000 € brutto.

Fördercockpit KfW 458

Das Zuschussprogramm 458 kombiniert 30 % Grundförderung, 20 % Klimageschwindigkeitsbonus (Gas raus, Biomasse rein, plus 4 m² Solarthermie auf dem Scheunendach) und 2 500 € Emissionszuschlag, weil der Feinstaubfilter die 2,5-mg-Grenze unterbietet. Insgesamt erhält Dennis 16 000 € Zuschuss und trägt noch 11 000 € Eigenanteil. Durch die niedrigen Pelletkosten amortisiert sich diese Summe in etwas über vier Jahren.

Pflicht ist der hydraulische Abgleich nach Verfahren B: Raum- und Gebäudeheizlast nach DIN EN 12831, voreinstellbare Ventile, dokumentierte Volumenströme im VdZ-Formular. Ohne das PDF sperrt die KfW den Zuschuss.

Montage in fünf Tagen

Montagmorgen rollen Kessel und Pufferspeicher an; am Freitagmittag füllen die Monteure die erste Tonne Pellets ein. Im September beginnt die erste volle Heizperiode. Der Aufstellraum riecht angenehm nach Holz statt nach Abgas, die neue Hocheffizienzpumpe läuft auf minimaler Drehzahl, und das Puffermanagement hält die Vorlauftemperaturen deutlich konstanter als zuvor.

Neue Energiekennzahlen – und was sie bedeuten

Endenergie – das, was auf der Rechnung steht

Nach Umrüstung addieren sich 37 000 kWh Endenergie für Heizung und 2 500 kWh für Warmwasser zu rund 39 500 kWh pro Jahr. Auf 200 m² umgelegt ergibt das 197 kWh/(m² a). Der alte Farbbalken springt damit von H hoch auf Klasse F.

Primärenergie – das, was an Energierucksack mitschleppt

Gas besitzt einen Primärfaktor von 1,1; Holzpellets liegen bei 0,2. Die 39 500 kWh Pellets bedeuten daher nur noch 7 900 kWh Primärenergie oder 40 kWh/(m² a). Das ist A-Niveau. Käufer und Banken achten zunehmend auf diesen Wert, weil er den CO₂-Fußabdruck eines Hauses repräsentiert.

THG-Kennwert – die Klimabilanz in einer Zahl

THG steht für Treibhausgas. Das Bundesumweltamt gibt für Erdgas 0,201 kg CO₂-Äquivalent pro kWh an, für Pellets 0,036 kg. Vor Sanierung emittierte das Haus 11,3 t CO₂-Äq pro Jahr (etwa 56 kg/m² a). Nach Dämmung reduziert sich das auf rund 10 t; nach Umrüstung auf Pellets bleiben 1,4 t übrig – nur 7 kg/m² a. Der Energieausweis zeigt diese Zahl seit 2023 in einer eigenen Spalte; sie ist der Klima-QR-Code einer Immobilie.

Finanzielle und gesetzliche Perspektive

Grob 13 000 € Nettoinvestition (2 000 € Dämmung, 11 000 € Heizungsanteil nach Zuschuss) stehen 3 100 € jährlicher Betriebskostenentlastung gegenüber. Die interne Verzinsung liegt jenseits der acht Prozent; ab Jahr 5 bleibt jede weitere Einsparung vollständig im Familienbudget. Bei regionalen Quadratmeterpreisen von 2 400 € bedeuten zwei Klassen Sprung auf der Endenergieskala einen prognostischen Wertzuwachs der Immobilie von etwa 45 000 €.

Gesetzlich ist das Haus bis weit nach 2035 abgesichert: Es erfüllt das 65-Prozent-EE-Gebot, unterschreitet die absehbar verschärften Primär- und THG-Grenzen und bietet mit der modernen Lager- und Filtertechnik eine dauerhafte Lösung ohne versteckte Folgekosten.

Ausblick

Dennis plant, im kommenden Frühjahr die Kellerdecke für 1 500 € Material in Eigenregie zu dämmen – ein weiterer Zwei-Prozent-Schritt zu weniger Heizarbeit. Für alle noch folgenden Maßnahmen an Gebäudehülle oder Anlagentechnik erwägt er einen individuellen Sanierungsfahrplan. Der würde Zuschüsse um fünf Prozentpunkte erhöhen und die förderfähige Kostenobergrenze pro Wohnung von 30 000 auf 60 000 € anheben, falls er doch einmal über neue Fenster oder eine Fassadenabdichtung nachdenkt.

Fazit in fünf nüchternen Sätzen

-

Mit 24 cm Mineralwolle auf der obersten Decke spart das Haus sofort zehn Prozent Heizwärme – und das ohne Formularstress.

-

Der geförderte Pelletkessel halbiert die laufenden Brennstoffkosten und verkürzt die Amortisation der gesamten Sanierung auf rund vier Jahre.

-

Der Endenergiekennwert verbessert sich von 280 auf 197 kWh/(m² a) – ein Sprung von Klasse H auf F, genug für einen hohen fünfstelligen Wertzuwachs.

-

Der Primärenergiebedarf sinkt auf 40 kWh/(m² a), der THG-Kennwert auf 7 kg CO₂-Äq, beide auf modernstem A-Niveau.

-

Das Ensemble bleibt historisch intakt, erfüllt das 65-Prozent-Erneuerbare-Gebot lange vor Frist und spart jedes Folgejahr mehr Geld, als es Zinsen kosten könnte.